今回2025年7月に最新版データを更新しました。

2010年以降、スマートフォンが普及してからSNSもどんどんサービスの開発が進みました。

スマートフォンを日常的に持ち歩くライフスタイルが一般的になり、それによって人々がSNSに費やす時間も多くなっていきました。SNSはもはやプライベートのコミュニケーションツールに留まらず、ビジネスの場にも多く用いられています。

世代性別問わず発展しているSNSには様々な種類があります。今回は、主なSNSの各年代の利用数や目的についてご紹介します。

※2025年6月に公開された「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」を元に作成しております。

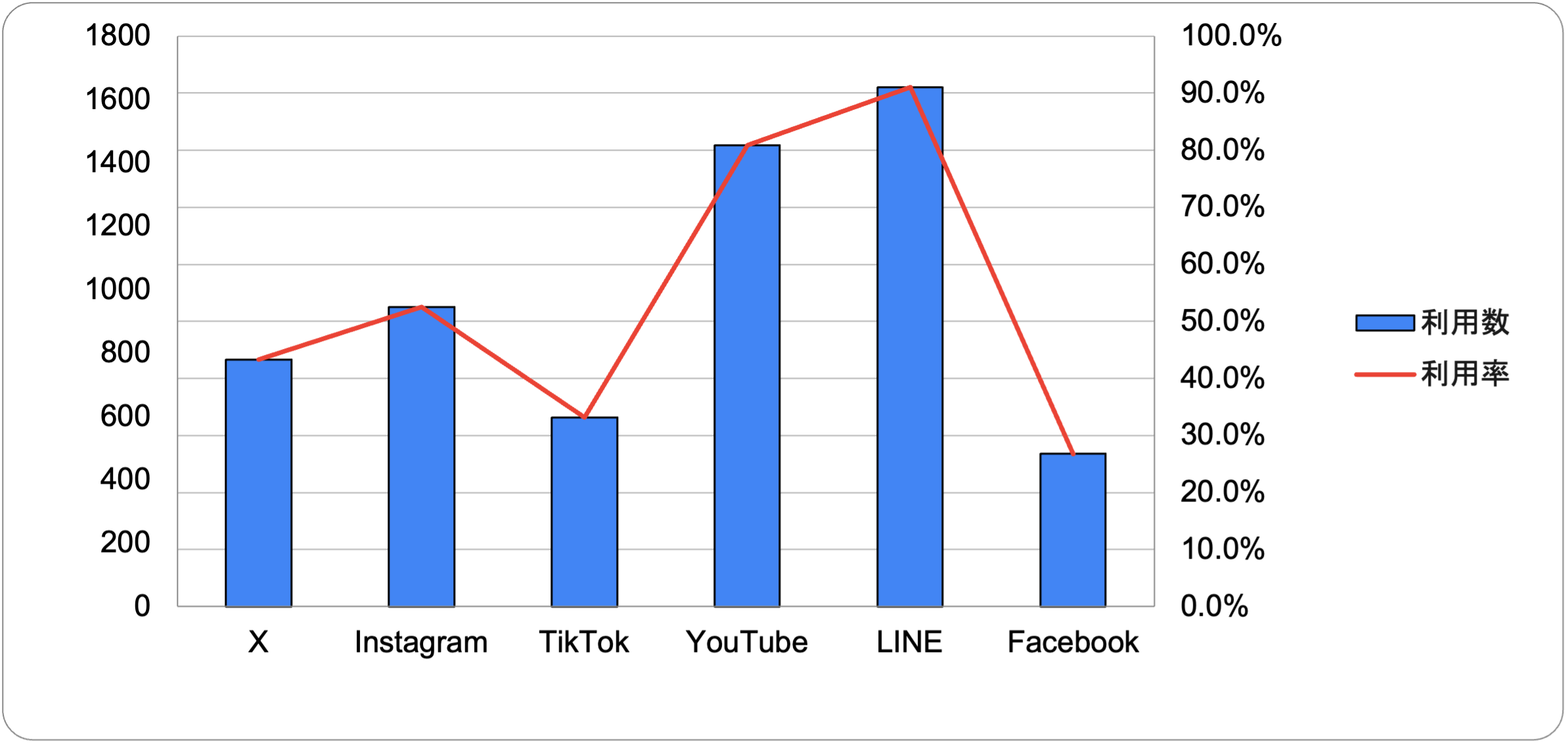

SNS毎の利用数・利用率(n=1800)

全年代の利用率で見ると、ユーザー同士の交流やコミュニケーションを主目的とするSNSでは依然としてLINE:91.1%(昨年比-3.8pt)が最も多く、次いでYouTubeが80.8%(-7.0pt)、Instagramが52.6%(-3.5pt)、X(旧:Twitter)が43.3%(-5.7pt)、TikTokが33.2%(+0.7pt)、Facebookが26.8%(-3.9pt)と続いています。

2024年と比較すると、ほとんどの主要プラットフォームで利用率が軒並み低下した点が特徴です。特にYouTube(-7.0pt)とX(-5.7pt)の落ち込みが大きく、両者とも動画視聴・ニュース取得用途の多様化や広告方針の変化などが影響した可能性が考えられます。一方でTikTokは唯一プラス成長(+0.7pt)を維持しており、短尺動画市場の拡大とアルゴリズム刷新が引き続き若年層を中心に浸透していると推察されます。

利用「数」に目を向けると、総サンプルが増えた影響で全サービスとも前年よりユーザー数が増加していますが、利用率は総母数の伸びに追いつかずLINE・YouTube・Instagram・X・Facebookで減少しました。特にInstagramは利用者数を約12%増やしたものの、利用率では3.5pt低下しており、ユーザー基盤の拡大ペースに対しアクティブ率が相対的に伸び悩んだ格好です。

総じて、2025年は「LINE・YouTubeの高浸透は維持しつつも利用熱がやや沈静化し、TikTokのみ勢いを保つ」という構図が浮かび上がりました。マーケティングや情報発信を検討する際は、引き続きLINEとYouTubeを基盤チャネルとしながら、伸長余地の大きいTikTok、そしてエンゲージメント再活性化の必要があるInstagram・Xをどう組み合わせるかがカギとなりそうです。

本記事で使用したデータはすべて総務省の調査データを元に再構築しております。こちらの再構築した数値データ(EXCEL)版ご希望の方は以下よりダウンロードできますので。マーケティング資料作成の参考にしていただければと思います。

2021年・2023年・2024年の過去データも同じファイルに入っていますので、比較の際にもご活用ください。

■ダウンロードはこちら

目次

X(旧:Twitter)

X(旧:Twitter)の特徴はリアルタイム性と拡散力にあります。2025年も「今起きていること」を把握できるプラットフォームとして機能しつつ、短尺動画・ライブ配信など表現フォーマットが多様化。ニュース・エンタメ・推し活など目的別コミュニティが細分化し、「発信ハードルの低さ」と「タイムラインの即時性」が世代を越えて支持され続けています。

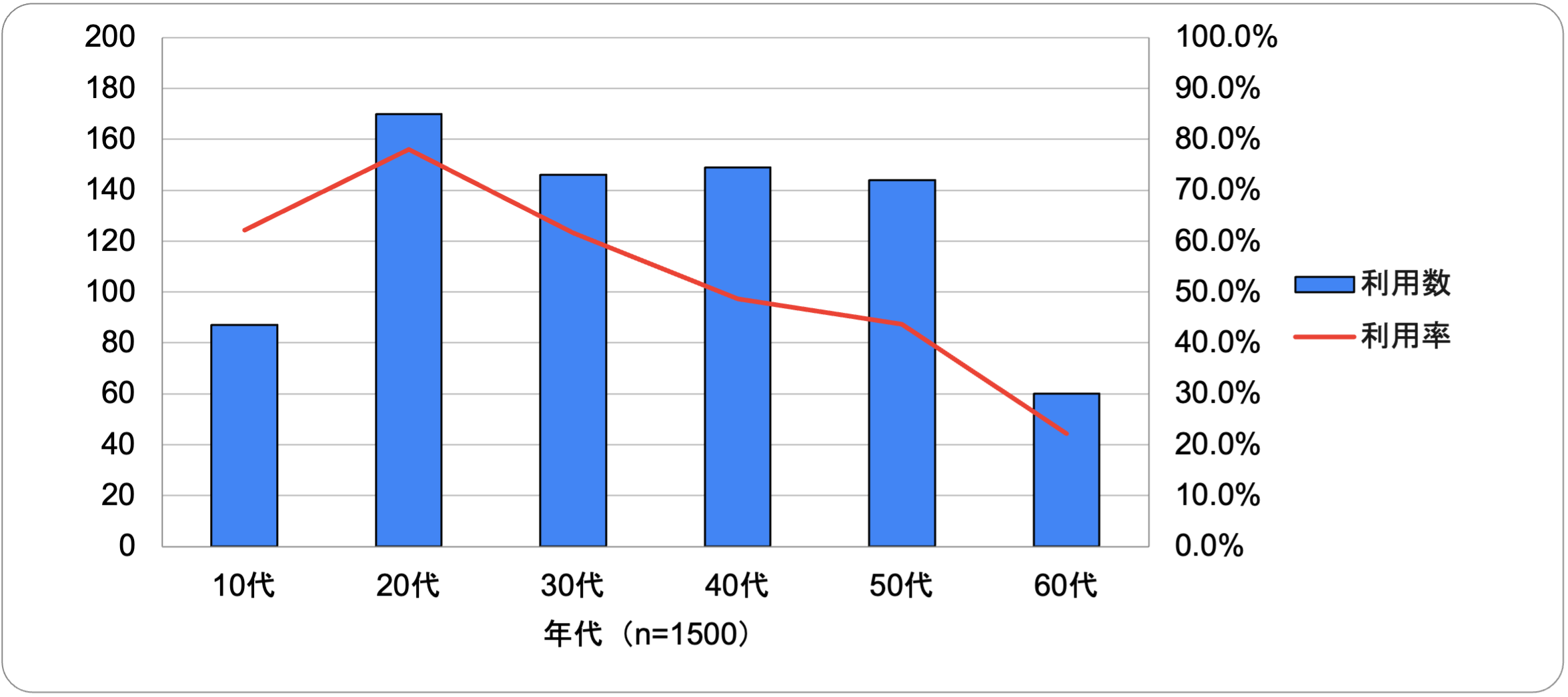

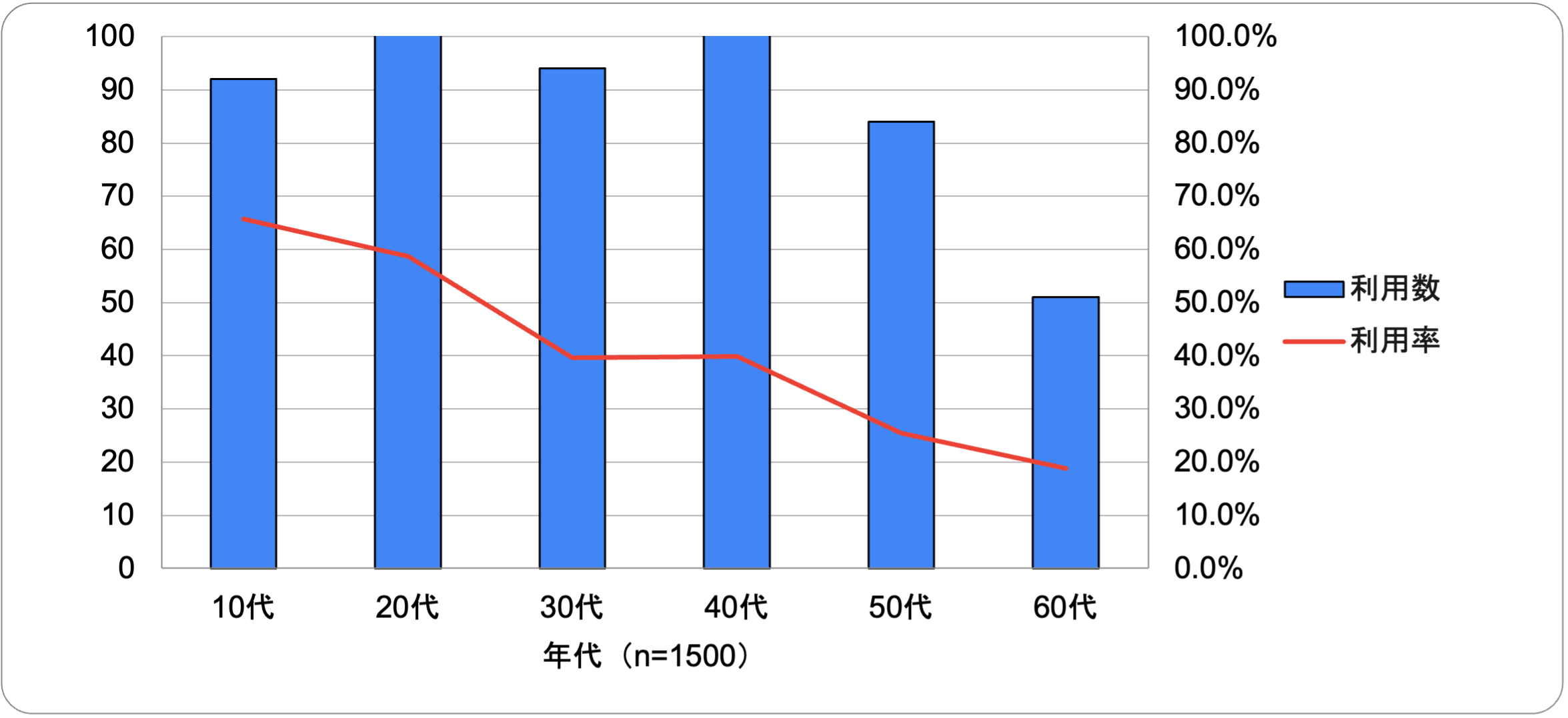

・Xの年代別利用数・利用率

Xの国内アクティブユーザーは7,000万人と言われています。

X(旧:Twitter)の特徴は、リアルタイム性と拡散力にあります。ユーザーは速報性の高い情報を得るために利用するケースが多く、トレンドやニュースに敏感な10代〜30代の利用が依然として目立ちます。140文字という短文で手軽に投稿できる仕組みもあり、他の年代層からも一定の支持を得ています。Xはコンテンツ次第で「既存ユーザーのファン化」と「新規ユーザーの獲得」の両立が可能なメディアといえるでしょう。

2025年の年代別利用率を見ると、最も利用率が高いのは20代で78.0%、続いて10代が62.1%、30代が61.6%と、やはり若年層を中心に高い利用率を示しています。40代では48.7%、50代は43.6%と中高年層でも一定の利用が見られ、60代では22.1%と他の世代に比べて利用率が低くなっています。

前年(2024年)と比較すると、全体的にやや減少傾向にあるものの、依然としてXは若年層を中心に根強い人気を持ち続けており、30代以下の3世代は60%以上の利用率を維持しています。

Xは速報性やトレンド性を活かしたキャンペーンとの相性が良く、企業が若年層との接点を持つためのメディアとして今後も一定の価値を持ち続けると考えられます。

・Xの利用目的

X(旧Twitter)の利用目的で最も多いのは、「暇つぶし・余暇として(67.2%)」で、続いて「趣味・好きなことに関する情報収集(61.8%)」が2番目に多くなっています(2)。依然として、リアルタイム性と拡散力というXのサービス特性から、他のSNSと比べて*「今起きていること」にアクセスしたいというニーズ**が高く表れています。

また、注目ワードや急上昇トピックを可視化できる「トレンド」機能の存在から、「世の中のニュースチェック(35.4%)」も主要な利用目的の一つです。Xは速報性が高いため、テレビやニュースサイトよりも早く話題をキャッチするツールとして活用されているケースが多く見られます。

さらに、「企業公式アカウントからの情報収集」や「気になる商品の発見・クチコミチェック」といった利用も一定数存在し、ユーザー自身の興味・関心に直結する鮮度の高い情報収集がX利用の根幹にあることがうかがえます。

最近では、生成AIやスタートアップ動向など専門性の高いトピックに関する意見交換の場としても活用が進んでおり、Xは単なる「暇つぶし」ツールを超えて、情報収集とコミュニティ形成のハブとして存在感を保ち続けています。

Instagram(インスタグラム)

Instagramの特徴は拡散性の低さと若者へのアプローチが可能なSNS媒体です。Instagramのメインユーザーは10代〜30代となっていて、写真や動画の投稿だけでなく買い物の手段としてInstagramを利用する若者も増えています。

この傾向からInstagramで人気になったインフルエンサーがブランドを立ち上げ、インスタを拠点としてビジネスをしていくケースも増えています。テキストと違って写真や動画は商品のイメージを伝えやすいので、アパレルやコスメなどイメージ重視の商品販売との親和性は高いです。

また、Instagramは拡散機能がないため拡散力が低いです。しかしハッシュタグという共通ワード検索の機能があるので利用者にピンポイントに届けやすいというところはメリットです。

・Instagramの年代別利用数・利用率

Instagramの国内アクティブユーザー数は約6,800万人(2024年12月時点)とされ、依然としてX(旧Twitter)と並ぶ日本国内最大級のSNSの一つです。全世界でのユーザー数は約18億人とされており、グローバル規模でも高い存在感を誇ります。

Instagramの全世代平均利用率は52.6%で、やや前年(56.1%)から減少傾向にあるものの、依然として高い普及率を維持しています。年代別に見ると、20代が最も高く78.0%、次いで10代:75.0%、30代:70.5%と続いており、30代以下ではいずれも70%前後と高水準の利用率を記録しています。

中高年層でも、40代が67.0%、50代が52.7%と過半数が利用しており、Instagramが特定の若年層に限らず、幅広い世代に普及していることがわかります。60代の利用率は34.7%と依然として最も低いものの、前年(22.6%)からは大きく上昇しており、シニア層にも徐々に浸透が進んでいる様子がうかがえます。

また、男女比では女性の利用率が高い傾向が2025年も継続しており、特にライフスタイル・美容・旅行など、ビジュアル重視のコンテンツが中心となる分野において、女性ユーザーからの支持を集めています。

Instagramは写真や動画といったビジュアルメインのSNSであるという特性から、「映える」投稿文化が根付いており、特に若年層の自己表現・情報発信の場として機能しています。企業が若年層や女性層に向けたブランディング・マーケティングを行う際には、引き続き有効なチャネルとなるでしょう。

・Instagramの利用目的

Instagramを利用する目的として最も多いのは、「興味・関心のある事柄についての投稿を見る(52.4%)」で、次いで「興味・関心のあるアカウント(特定の人物)の投稿を見る(50.9%)」となっています(*3)。写真や動画を中心としたビジュアルコンテンツが主軸となっているため、日常のライフスタイルや趣味、ファッション、グルメなどの“世界観”に触れる手段として引き続き活用されています。

また、「友だちや知人とのコミュニケーション」も僅差で続いており、ストーリーズやDM(ダイレクトメッセージ)を通じた気軽なやりとりが根付いている点も特徴です。

このように、興味・関心のカテゴリを深堀りする情報探索型の使い方と、プライベートなつながりの維持・交流というソーシャル機能の両軸がInstagramの主要な利用目的となっていることがわかります。近年ではリール動画やおすすめ投稿機能の進化により、“新しい世界を知る”ためのツールとしての役割も強まりつつあります。

TikTok

TikTokの特徴は10代の利用率の高さ、バズりやすさです。TikTokはコンテンツの基本材料である音楽やエフェクトが揃っているので、誰でも簡単に動画を作成、投稿することができます。また、単なる動画ではなく動画の速度を変えたりオリジナルのダンスなどを投稿できたり思いのままに動画をカスタマイズできるので、ユーザーはよりオリジナリティのあるコンテンツを発信することができます。

TikTokのユーザーは若年層(特に10代)が多いため、10代にバズるような新しくて楽しくて真似しやすいコンテンツが好まれます。1回バズるとTikTok以外のSNSへも広がっていく傾向があるため、他のSNSと比べてバズりやすいと言えるでしょう。

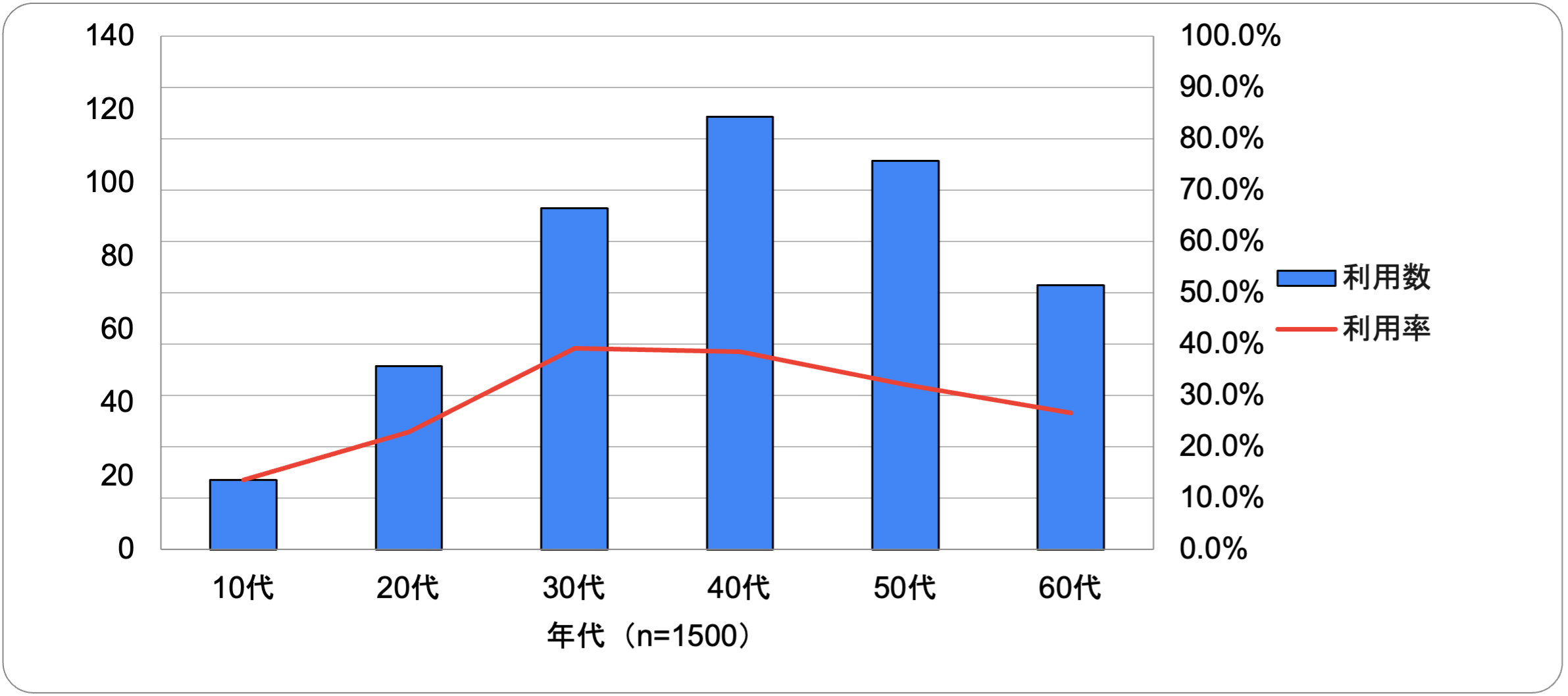

・TikTokの年代別利用数・利用率

TikTokの国内アクティブユーザー数については、公式からの明言はないものの、アプリ市場分析ツール「App Annie(現data.ai)」によると、2024年12月時点での国内月間アクティブユーザー数は約2,900万人と推定されており、前年比でやや増加傾向が続いています。

TikTokの全世代における利用率は33.2%と、前年(32.5%)から+0.7ptの微増となりました。依然として他の主要SNSと比べると利用率はやや低いものの、若年層を中心に着実に浸透を続けています。

年代別に見ると、10代が最も高く65.7%と、引き続き圧倒的な支持を得ています。2番目に高いのは20代で58.7%、30代・40代はともに約40%前後(39.7%/39.9%)と、前年に比べて大きく上昇しています。中高年層では50代が25.5%、60代は18.8%と依然として低い水準にとどまっていますが、全年代にわたり底上げ傾向が見られます。

また、男女別では女性の利用率が男性よりやや高い傾向は引き続き見られ、Z世代やミレニアル世代の女性層を中心に、日常の延長線上にあるショート動画による情報収集や発信が定着していることがうかがえます。

TikTokの特徴は、依然として「10代を中心としたZ世代の高い浸透率」にあります。2025年もその傾向は変わらず、日常の「あるある」や「○○系女子/男子」といったキャラ模倣、再現動画が多く投稿されており、誰でも簡単に参加できる点が最大の強みです。ショート動画形式の中でも「観るだけでなく、マネできる」コンテンツ設計が、ユーザーとの距離感を近づけ、コミュニティ化を生み出している要因と考えられます。

今後もZ世代へのリーチや拡散を狙ったマーケティングにおいては、TikTokが非常に有効なチャネルである状況が続くと予測されます。

・TikTokの利用目的

TikTokの利用目的は「人気になりたいから」「面白い動画が見れるから」というところが大きいです。TikTokの特徴として、拡散力が高いことがあります。しかも、TwitterやInstagramではフォロワーが少なかった人物がTikTokで多数のフォロワーがついたという事例もあるほどです。このように一般人でも老若男女関係なく人気になれる可能性が高いサービスなため、人気になることを目的に使われます。

また、BGMに口パクで合わせたりダンスをしたりするだけで、動画作成や編集の技術もいらないので投稿のハードルの低さも参入しやすいことも理由にあげられます。

TikTokを利用する目的の2つ目は、先にも述べたような「あるある」や「○○系女子」といった面白動画を見るためです。投稿の多様性や人間観察が共感を呼んでいます。

Youtube

YouTubeの特徴は拡散力と費用対効果です。YouTubeは動画がバズると急上昇ランクという機能でチャンネル登録外のユーザーにも動画を届けることができます。拡散する動画は思わずシェアしたくなるようなインパクトがあってオリジナリティが高いものが多く、一旦拡散が始まれば登録者数も増えてどんどん拡散の輪が広がっていきます。通常多くの人に動画を見てもらう為にはプロモーション費用が必要になります。

しかし、YouTubeはリンクを簡単にコピーして共有できる機能があるため、簡単にTwitterやFacebookなどのSNSで共有することができます。拡散される動画をつくれれば、プロモーション費用をほとんどかけずに多くの人にアプローチすることができます。

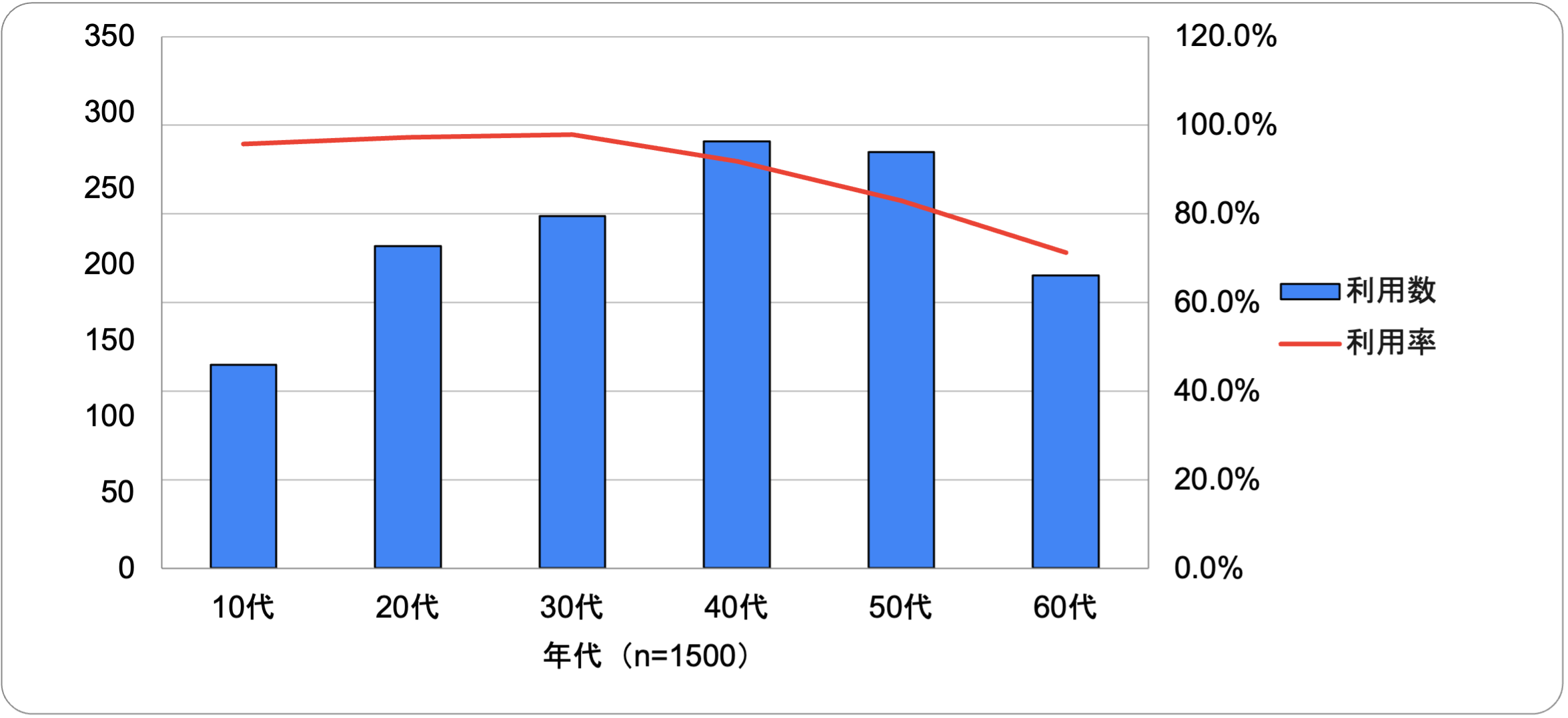

・Youtubeの年代別利用数・利用率

YouTubeの国内月間アクティブユーザー数は、2024年10月時点で7,300万人とGoogleが公式発表しており、前年から約180万人の増加が見られました。中でも、45〜64歳の利用者は約2,900万人と引き続き高水準で、同世代人口の80%以上を占めています。

2025年時点の全世代平均利用率は80.8%で、前年の87.8%から-7.0ptの減少となっています。これは市場の飽和や他動画プラットフォーム(例:TikTokやNetflix、TVerなど)への一部ユーザー移行が影響していると考えられますが、それでもYouTubeが依然として最大級の動画プラットフォームであることに変わりはありません。

年代別に見ると、最も利用率が高いのは30代で97.9%、次いで20代が97.2%、10代が95.7%と続き、依然として若年層~ミドル世代の圧倒的支持が確認されます。中年層でも40代:91.8%、50代:83.0%と高く、60代でも71.2%と大半の世代で過半数以上の利用が見られます。

前年と比較すると、30代がトップに立ち、10代・20代も高水準を維持していますが、10代の利用率には若干の減少傾向も見られ、「YouTube離れ」が若年層でわずかに始まりつつある兆候も指摘されています。

男女比で見ると、男性の利用率がやや高めという傾向は引き続き維持されています。

YouTubeの最大の特徴は、全年代で高い利用率を誇るユニバーサルなプラットフォームであることです。その理由としては、ジャンルの多様性、基本無料で手軽に視聴できる点、視聴時間を問わず楽しめるオンデマンド性、そして個人から企業、著名人まで多様な層がコンテンツを提供している点が挙げられます。

中高年層へのリーチも年々強化されており、企業や自治体における情報発信・教育活用・ブランディングにおいても、YouTubeは依然として最も影響力のある動画チャネルの1つといえるでしょう。

・YouTubeの利用目的

YouTubeの主な利用目的は「暇つぶし」になっています。(*4)

YouTubeを視聴するタイミングについてのトップ3は、

・「夜自宅でくつろいでいるとき」

・「日中自宅でくつろいでいるとき」

・「就寝前」

となっており、身近な娯楽として習慣的に利用している人が多いです。

その他の利用目的としては他のSNSと同じように「有名人・著名人などの投稿の閲覧」「興味のある分野の情報収集」があります。

LINE

LINEの特徴は、圧倒的なリーチ力とアクティブ率の高さにあります。2011年6月のサービス開始以来、国内では日常生活の基盤インフラとも言える存在となっており、日本国内の月間アクティブユーザー数は約9,600万人(2024年12月時点)と引き続き高水準を維持しています。

このアクティブユーザー数は他のSNSと比べてもかなり多く、そのため広告など宣伝のプラットフォームとして利用する企業が増えています。

また、アクティブユーザーが多く、広告などを非表示にする機能も無い為、発信した内容がユーザーの目に触れやすいといった特徴もあります。

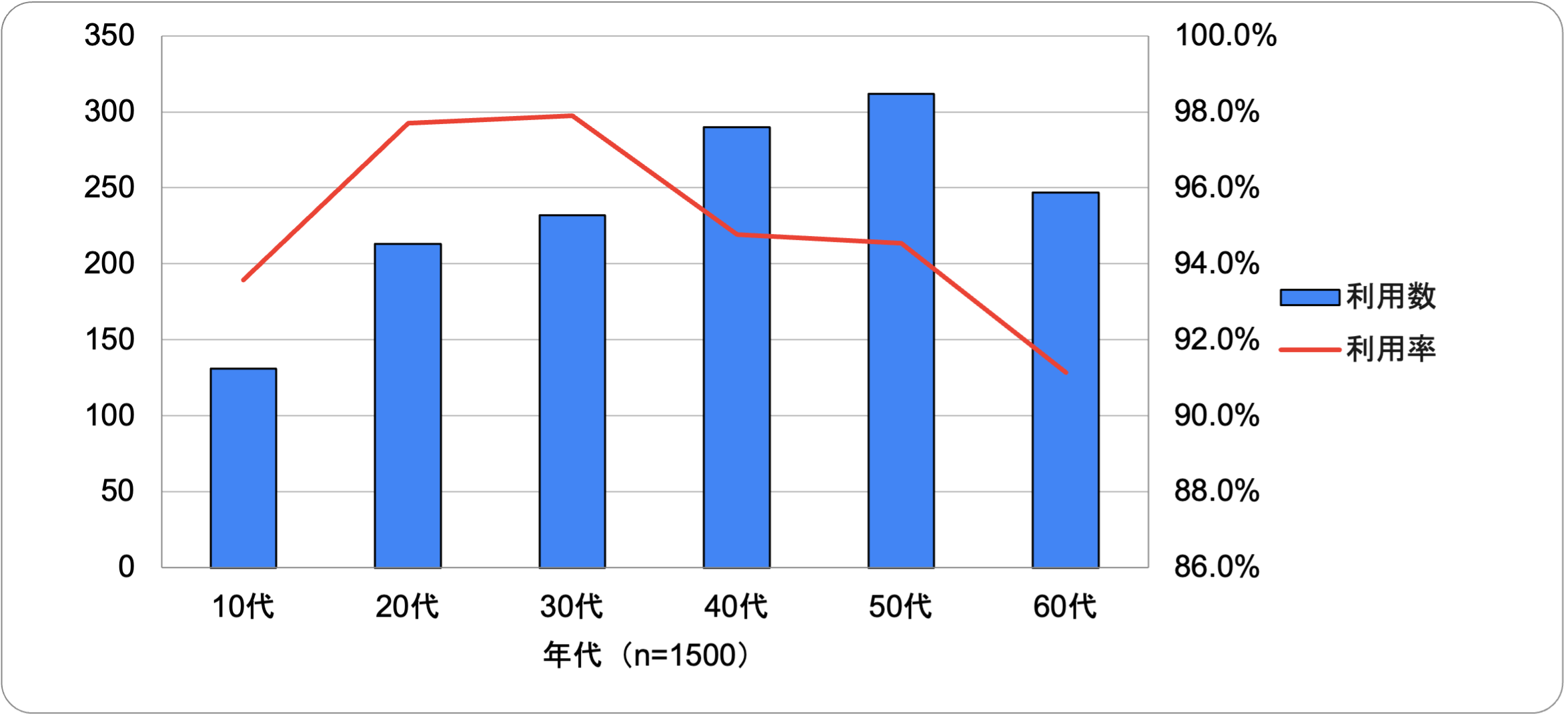

・LINEの年代別利用数・利用率

2025年時点での全世代平均利用率は91.1%と、前年の94.9%からやや減少(-3.8pt)したものの、依然として最も普及しているSNSであることに変わりはありません。

年代別に見ると、最も利用率が高いのは30代で97.9%、次いで20代:97.7%、40代:94.8%、50代:94.5%と続き、60代でも91.1%、10代も93.6%と、全年代で90%前後の非常に高い利用率を誇っています。特に60代は前年(86.3%)から+4.8ptの大幅増加となり、高齢層への定着がより一層進んでいることがわかります。

また、前年と同様、男女比では女性の利用率がやや高い傾向が続いており、家族間やプライベートな連絡手段としての利用が安定していると推測されます。

LINEの最大の強みは、全年代で高い利用率を維持していることです。その理由として、無料で使える手軽さ、チャット感覚での気軽なやり取り、スタンプや通話などの多機能性に加え、電話番号やメールアドレス不要で相手とつながれる利便性が挙げられます。

このような特性から、LINEはビジネス利用から行政連絡、家族・友人間の連絡に至るまで、日本国内のあらゆるコミュニケーションシーンにおいて不可欠な基盤ツールとしての地位を確立しています。

・LINEの利用目的

LINEの主な利用目的は「連絡手段」です。友人や家族と連絡を取る事を目的に利用している人が多いです。

他には「ニュースの閲覧」があります。LINEアプリにはニュースを閲覧できるLINEニュースという機能があり、トレンドのニュースを閲覧することができます。

ニュースアプリではYahoo!ニュースに次いでLINEニュースの利用率が高いです。

Facebookの特徴は30〜40代のビジネス層の利用と信頼性の高さです。

他のSNSとの大きな違いは、実名かつ基本顔写真の登録が必要というところです。そのためFacebookはビジネスシーンで活用している人が多いため、フォーマルな環境としてプライベートよりも同僚やクライアントなどと繋がるツールとして利用されることが多いです。

また、実名のため誰かれ構わず友達になるというより面識のある人と繋がることが多いので投稿に注目されやすいです。Facebookは主に採用やBtoBのプロモーションを行う場として相性が良いでしょう。

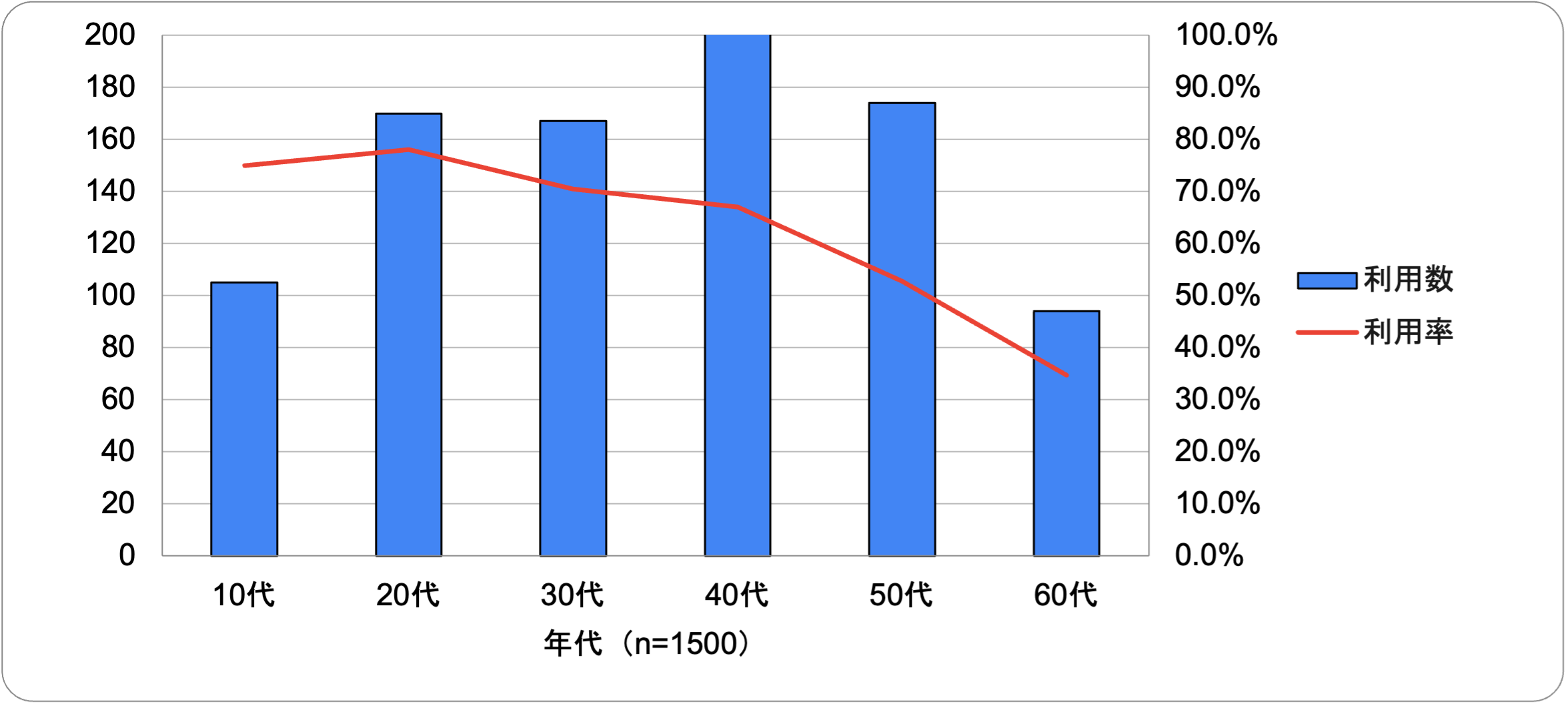

・Facebookの年代別利用数・利用率

Facebookの国内アクティブユーザー数は2019年7月時点で約2,600万人とされており、それ以降公式な更新はありません。全世界では約31億人のユーザー(2024年12月末時点)がアクティブであり、前年比0.6%の微増にとどまっていることから、日本国内においてもユーザー数の伸びは鈍化傾向であると見られます。

2025年の全世代におけるFacebookの利用率は26.8%で、前年の30.7%から-3.9ptの減少となっています。主要SNSの中でも、利用率の下げ幅が特に大きく、全体的に減少傾向が強まっていることが顕著です。

年代別に見ると、30代が最も多く39.2%、次いで40代が38.6%、50代が32.1%と続き、前年同様に30〜50代がメインユーザー層となっています。20代は22.9%、10代は13.6%と低水準であり、特に若年層での利用は依然として定着していない状況が続いています。60代も26.6%と他のSNSと比べても利用率は控えめです。

また、前年同様、男性の方が女性よりやや利用率が高い傾向にあり、ビジネス目的での利用が多いことが背景にあると考えられます。20代以下の若年層が減少傾向にある一方で、30〜60代は比較的安定しており、実名制による信頼性と「リアルな知人とのつながり」を重視する層に支持されている点は変わりません。

Facebookは、他のSNSと比べてプロフィール項目が詳細に設定可能であるため、利用者の属性や価値観、職業などが明確に表示され、人物像を深く知ることができるSNSです。投稿内容も比較的長文が多く、近況報告やビジネス関連の情報共有に活用される傾向があります。そのため、広告もライフスタイル・趣味よりも、採用・BtoB・セミナー集客などビジネス寄りの出稿が主流です。

総じて、Facebookは2025年もビジネスパーソンや実名での信頼性を重視する世代に向けたプラットフォームとして活用されており、若年層の離脱が進む中でも、一定の存在感を維持しています。

・Facebookの利用目的

Facebookの主な利用目的は「有益な情報の閲覧」です。ユーザーにビジネスパーソンが多いこともあり、求められるのも有益な情報になります。(*5)

思わず人に話したくなるような有益な情報を発見する事を目的に利用されています。

まとめ

今回は主要なSNSの利用率や利用目的についてご紹介しました。SNSといってもサービスによって用途やユーザー層は異なります。それぞれのSNSに合ったマーケティングをすることが重要です。

GROVEではSNSマーケティングの1つであるインフルエンサーマーケティングに必須のプロダクションならではの実績やインフルエンサーの詳細データを持っており、データ分析の上プロモーションが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

*1 出典:令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書

*2 出典:【2021年最新版】Twitterユーザーによる「企業公式アカウント利用実態調査」結果発表!

*3 出典:Instagramの利用動向に関する調査

*4 出典:YouTubeを見る5つの動機と記憶に残る広告の条件

*5 出典:Facebook利用実態